酒造の新年度を迎え、蔵では今年の造りが始まりました。まだ全ての仕込みタンクは埋まっておりませんが、蔵の中はお酒の香りで一杯です。少しずつ寒くなる気候に合わせてお酒も仕上がってきます。今月末には今年の新酒の一番酒の出荷を予定しております。

さて今回の蔵便りは、酒造りの要でもある「麹造り」のお話です。ご存知のように清酒は酵母菌と麹菌という二つの微生物の働きによって造られます。

酵母菌の大きな働きはお酒のアルコールを造ることです。アルコールは酵母菌がエネルギー源であるブドウ糖を消化することで生まれます。したがってブドウ糖はアルコールを生み出すのに欠かせない材料となりますが、お酒造りの原料であるお米にはブドウ糖そのものはありません。お米にあるのは主にデンプンで、これは様々な糖がいくつも結合した形で出来ています。

このデンプンを分解し、アルコール造りの原料となるブドウ糖に変えるのが麹の役割です。実際には、麹が作る酵素によりデンプンが分解され、これが最終的にブドウ糖となります。麹は、もう一つの微生物、麹菌により造られます。麹菌はカビの一種で、清酒造りでは黄麹菌が使われます。胞子の色が黄~黄緑色になるためこのような名前がついています。黄麹菌は、清酒意外にも味噌や醤油造りの麹にも使われ、日本の食文化には無くてはならない存在です。

清酒の醸造においては、この麹の造りが味わいや品質を決める上で大きく影響します。昔から、酒造りは「一麹、二もと、三造り」と言われ、麹造りは良いお酒を造る上で最も重要な工程の一つとされてきました。

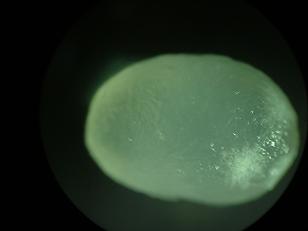

麹造りは温度と湿度が管理された麹室の中で行なわれます。通常は、2昼夜、約48時間で仕上がります。まず、蒸したお米に麹菌の胞子(種麹)を振りつけ、その後、麹室の温かい環境の中で米粒に麹菌を繁殖させていきます。作り初めからの米粒の変化を見ていきますと、1日目は特に変化は見られませんが、2日目の朝から米粒の表面に点々と白い斑点が現れてきます。この白い斑点が麹菌の菌糸で、麹菌が米粒にしっかり生えていることが分かります。2日目の朝から3日目の朝にかけてこの白い斑点が更に増え、さらに米粒の中にまで糸のように菌糸が伸びていきます。ここまで来ますと麹の出来上がりです。出来上がった麹は、栗のような香りがし、口にしますとほのかな甘味が感じられます。

麹の出来具合を把握するのに一番分かりやすいのは、菌糸の生え方を観察することです。この菌糸の生え方により呼び名も変わります。一つは総破精麹(そうはぜこうじ)と呼び、米粒の表面、内部いずれにもしっかりと菌糸がまわっているものです。

もう一つは、突破精麹(つきはぜこうじ)と呼び、米粒の表面にはあまり菌糸がまわっていないのですが、内部へはしっかりと菌糸が入り込んでいるものです。当社では、普通酒の商品については、しっかりした味わいを出すため、米の溶解が進み易い総破精麹を目標とします。また吟醸酒の商品については、米の溶解をおさえながらも、味わいにふくらみを出すため、突破精麹を目標とします。

盛り(24時間後)

仲(30時間後)

仕舞い(35時間後)

出麹(48時間後)

さらに、個々の商品では、米の品種や精米歩合が異なります。麹造りもそれぞれのお米に合わせて管理を変えながら仕上げていきます。このようにすることで、お米の違いによる味わいの変化が生まれてきます。

お米の種類の数だけ麹を造り分けることは大変な作業ですが、それぞれ精魂込めて造っています。飲みくらべて頂く際は、ちょっとそんなことも感じてもらいながら楽しんで頂ければ嬉しいです。

PR